わたしはストーリー作りが苦手だ。

描きたいシーンも見たい絵も、聞きたいセリフも、何も湧いてこないし浮かびもしないから本当に苦しい。

キャラも動きやしないという漫画家としてあるまじき現状に、「描きたいものがないなら漫画描くのやめれば」と持ち込みのときに言われたときの状況が生々しく蘇ってくる。

そこで、お話作りを生業にしている人たちやお話作りが好きだと言う人たちが、一体どういう感覚でお話を捉えているのか知りたくなった。

たまたま目に止まった動画を見てやるべきことがはっきりしたのでここにメモしておく。

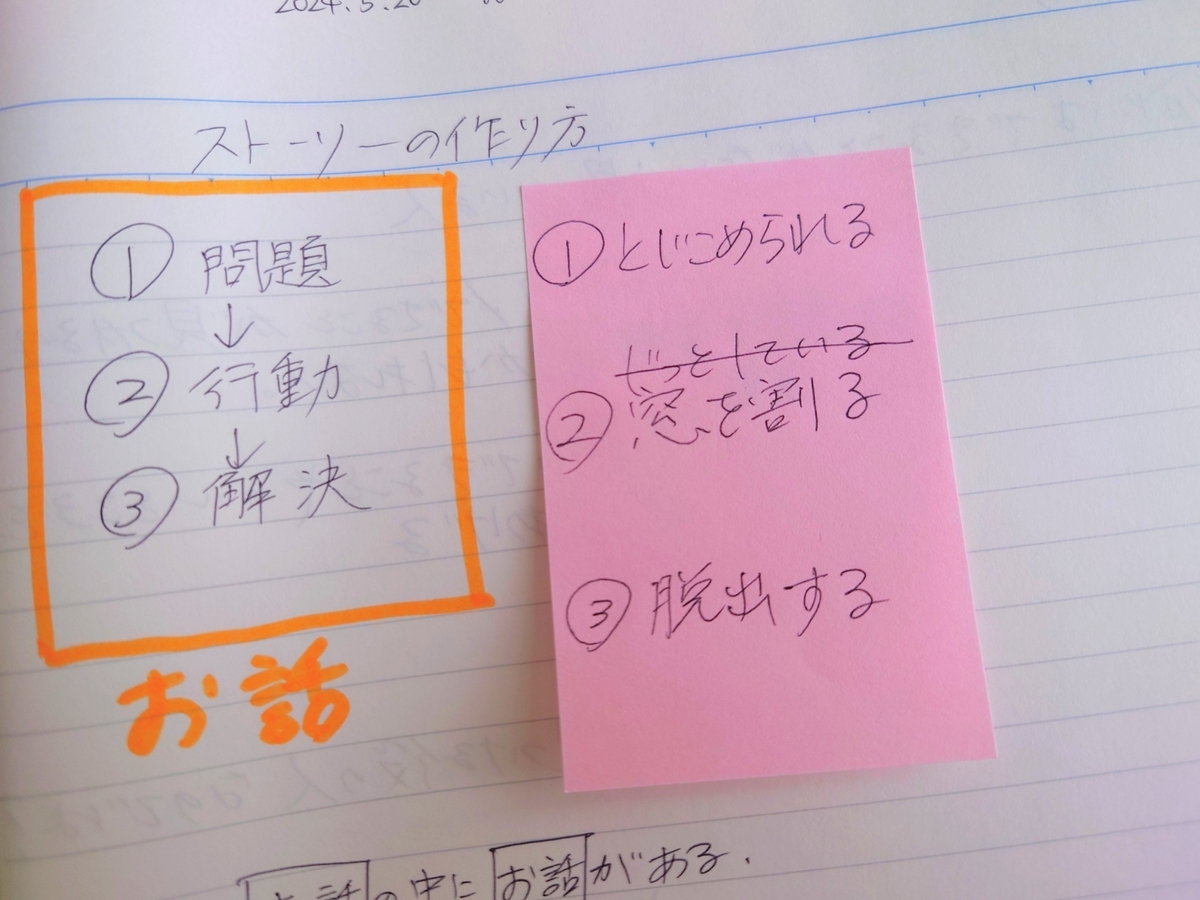

「お話」作りの基本

「お話」は

①問題→②行動→③解決

この3つの要素さえあればお話として成立する。

「お話」は面白いか魅力的かという以前に、「お話」として存在するのだ。

試しにこの3つの要素をテキトーに書き出してみることにした。

こんなシンプルな作業でさえ10分くらいかかった気がする。

どんな問題があるだろうと探したり、迷ったり、これは問題といえるかな?など困惑して手が止まっていた。

頭でたくさん考えていた。

バカみたいな答えを書きたくない。

つまらないことを書いて失敗したくない。

そんな怖さがあった。

そんなおそれの気持ちから、「お話」の3要素を並べるだけの作業に時間をかけてしまうこと。

これがダメな部分だった。

要素に選んだ出来事や状況の意味、全体のバランス、それって面白いか?

……そんなことを考えながら「お話」の3要素を吟味してしまう態度こそがお話作りを困難に感じさせていると思った。

「お話」の骨格である①問題→②行動→③解決

これを一瞬でポンポンと何も考えずに頭に浮かぶくらいにしておく必要がある。

「お話」作りのための訓練

ノートにどんどん①問題→②行動→③解決を書いていくことにした

何も考えずに日々の出来事や、目の前で起きていること、思いついたことを①問題→②行動→③解決のパターンで書いていく。計算ドリルのようにひたすら書いていく。

そのときに読み返したり反省したりしなくてもいい。

目的は①問題→②行動→③解決の枠で世界を見れるようになることだから。わたしの体に叩き込むように訓練する。

苦手な部分をどんなふうに訓練していけばいいのかがわかって嬉しかった。

これまでは漠然とお話作りが苦手だなと感じているだけだった。

シナリオの書き方やストーリーの作り方などの書籍もたくさん読んだし理解していたがどうしても気軽にお話を作ることができないままだった。辛さしかなかった。

自分にはお話作りの能力がないんだと思っていた。

この訓練方法で本当にお話作りが出来るようになるかわからないけれど、試す価値はあると思う。

読者にとっての「お話」が第一

頭から抜けていたことがある。

読者がどのように「お話」を認識しているかという視点だ。

わたしが単純な「お話」で納得できないのは、自分にとって最高に面白い「お話」を追い求める気持ちだけを重要視していたからだ。

「お話」の骨格である①問題→②行動→③解決

を満たしてさえいれば相手の話を聞くことができる。相手が伝えようとしている内容を頭の中で思い浮かべることができる。

そのような他者とコミュニケーションを取れるかどうかという、物語で人を楽しませる以前の段階があったのだ。わたしは円滑なコミュニケーションの土壌を整えられていなかった。

シンプルな「お話」の型のおかげで誰もが話を理解することができる。

ひとを楽しませたい!というサービス精神の前に、何が起きているかを相手にストレスなく受け取ってもらえる技術を練習しなければと気がついた。